【第1章】はじめに──「うちは大丈夫」と思っていませんか?

「うちは財産もそんなにないし、兄弟仲も悪くないから大丈夫!」──

そんなふうに思っている方、多いんじゃないでしょうか?

実は、相続トラブルの大半は資産5000万円以下の一般家庭で起きています。

財産が多い少ないではなく、「話し合いや準備を怠った」ことが最大のリスクなのです。

この記事では、

-

なぜ「普通の家庭」こそ相続対策が必要なのか

-

そして今すぐできる具体策とは何か

について、実例を交えながら解説していきます。

うちは大丈夫?──相続トラブルの実態

相続争いは普通の家庭で起きている

「うちは大丈夫」。

そう思っているご家庭ほど、実際には相続トラブルに巻き込まれるリスクが高いです。

家庭裁判所で争われる相続事件のうち、

実に8割以上が資産5000万円以下の家庭です。

つまり、特別なお金持ちではなく、一般的な家庭でこそ深刻な争いが起きています。

感情のもつれが争いを引き起こす

なぜ「普通の家庭」で争いが起きるのか──

原因は財産の多寡ではなく、感情のもつれにあります。

-

「自分は介護をしたのに、相続分が同じなのは納得できない」

-

「生前贈与を受けた兄弟に配慮してほしい」

-

「長男だから家をもらって当然だと思っていた」

こういった小さな不満の積み重ねが、大きなトラブルに発展していきます。

親の介護を手伝った、手伝わなかったで、兄弟間ですごくギクシャクして……。

お金の問題だけじゃなくて、気持ちの問題が本当に大きかったです。

親の意思表示不足が火種になる

さらにトラブルを深刻化させるのは、

親が生前に明確な意思表示をしていなかったケースです。

-

「家は長男に継がせたいと思っていた」と、ある兄弟が主張

-

「いや、みんなで分け合うべきだ」と、別の兄弟が反論

本人が元気なうちに、きちんと意思を残しておかなかった結果、

憶測と思い込みが交錯して争いになるのです。

不動産があると揉めやすい

特に実家のような分けにくい不動産があると、

争いのリスクはさらに高まります。

-

「売却する/しない」で対立

-

「誰が住むか」で対立

-

「売却後の分配割合」で対立

現金と違って分割できないため、一層感情がこじれやすいのです。

売るか売らないか、誰が住むかで兄弟バラバラになっちゃって……。

結局まとまらず、関係も悪くなってしまいました。

たった一度の相続で、家族が壊れる

最も怖いのは、

たった一度の相続をきっかけに、

家族の絆が完全に壊れてしまうことです。

-

絶縁

-

二度と口をきかない

-

恨みだけが残る

そんな事態を防ぐためには、

「うちは大丈夫」という油断を捨て、

早めに相続対策を始めることが不可欠なのです。

次章へ──なぜ相続対策は早いほどいいのか?

次章では、

-

なぜ相続対策は早いほどいいのか

-

手遅れになってからでは何が問題なのか

を、さらに具体的に掘り下げていきます。

【第2章】相続対策は早いほどいい理由

本人が元気なうちでないと「意向確認」ができない

相続対策の最も重要な出発点は、

**「本人の意向を確認すること」**です。

-

誰に何を渡したいのか

-

どの財産をどう管理したいのか

-

どんな思いを家族に託したいのか

これらは、本人が元気で判断力がはっきりしているうちにしか聞くことができません。

体調が悪化したり、認知症が進行したりしてしまえば、

もう正確な意向を確認することはできなくなります。

認知症発症後では「対策不能」になるケースが多い

認知症を発症してしまった場合、

遺言書作成や家族信託契約など、

本人の意思能力が求められる手続きはすべて難しくなります。

-

遺言書は「意思能力」がないと無効になる

-

家族信託契約も結べない

-

財産管理契約もできない

残された選択肢は、事実上、成年後見制度だけになります。

認知症が進んでからじゃ、もう何も手が打てなかった……。

もっと早く動いていればって、本当に後悔しました。

成年後見制度は、本人の財産を守る仕組みではありますが、

-

財産の使い道が厳しく制限される

-

家族でも自由に財産を使えない

-

毎年、家庭裁判所への報告義務がある

といった制約が強く、かなり自由度が低くなってしまいます。

実際にはすごく不自由になるんですね……!

「相続対策=終活」と考えたほうがスムーズ

相続対策というと、

-

難しそう

-

面倒そう

-

まだ先の話

と構えてしまいがちです。

しかし実際には、

**「自分自身のライフプランを整理すること」**そのものです。

-

どこでどう暮らしたいか

-

どんな財産をどのように活用していきたいか

-

最後にどんな形で家族にバトンを渡したいか

こういったことを考えるのは、

単なる相続準備ではなく、「未来設計」そのものです。

実際には、自分も家族も安心できるための準備なんですね。

終活を前向きなものと捉え、

元気なうちに自分の意思を明確にしておくこと。

それが、家族を守る最大の備えになります。

次章へ──親の相続で後悔した人の声から学ぶ

次章では、

-

実際に相続で後悔した人たちのリアルな体験談

を通して、なぜ「早めの行動」が絶対に必要なのか、さらに掘り下げていきます。

【第3章】親の相続で後悔した人の声から学ぶ

「親が元気だった頃に話しておけばよかった」

親がまだ元気だった頃、

「相続の話をするなんて失礼だ」と感じ、話題にするのをためらった──。

こう語る人はとても多いです。

しかし現実には、

-

親の体調が急変した

-

認知症を発症した

結果、本人の意向を確認できないまま相続手続きに入らざるを得ないケースが非常に多くあります。

「そんなことを言ったら怒られるかも」と思って先延ばしにしていたら、

気が付いたら、もう何も話せない状態になっていました。

死や老いを連想させるテーマは話しづらいものですが、

避け続けた結果、家族にもっと大きな負担を残すことになるのです。

「もっと具体的に決めておけばよかった」

-

遺言書はあるけれど、内容があいまいだった

-

財産の一覧がなかったため、探し出すだけで大混乱だった

-

「口約束」に頼っていたため、解釈を巡って兄弟間で争った

こうしたケースも、相続後に後悔する典型例です。

なんとなく話してあるから大丈夫

という油断が、実際には火種になってしまいます。

「そんな話聞いてない!」ってなるんですね……!

重要なのは、

言葉ではなく「文書で明文化して残す」こと。

これが、後々の大きなトラブル回避に直結します。

「親の想いを確認できなかったのが一番つらい」

最も深刻な後悔は、

「親が本当に何を望んでいたのかがわからなかった」

という心残りです。

財産そのものよりも、

-

誰を大事に思っていたのか

-

どんな風に家族に繋がってほしかったのか

-

どんな想いを託したかったのか

──こうした気持ちを受け取れなかったことが、

長く家族の中にわだかまりとして残ってしまうのです。

本当に辛いのは、親がどんな気持ちだったのかをちゃんと聞けなかったことです。

相続対策とは、単なる財産管理だけではありません。

家族の想いをつなぐための、大切な準備なのです。

次章へ──今からできる3つの対策

次章では、

-

今すぐ取り組める具体的な相続対策

を3つに絞って紹介していきます。

行動に移すための第一歩、ぜひ参考にしてください。

【第4章】今からできる3つの対策

家族で「財産棚卸し」をしてみる

相続対策の第一歩は、

**「家にどんな財産があるのか」**を把握することから始まります。

-

預貯金はいくらあるか

-

不動産はどこにどれだけあるか

-

株式や投資信託などの金融資産は?

-

借金や負債はないか?

こうした情報を整理しておくことで、

相続時の混乱を大幅に減らすことができます。

また、財産の全体像が見えてくると、

「誰に何を相続させたいか」を考える土台作りにもつながります。

さらに、財産棚卸しは

-

老後資金計画

-

介護や医療への備え

にも役立つため、早めに取り組んで損はありません。

公正証書遺言を作成する

次に取り組むべきは、遺言書の作成です。

ここで大事なのは、

自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を選ぶこと。

なぜ公正証書遺言なのか?

| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |

|---|---|---|

| 手軽さ | ◎(自分で書ける) | △(公証役場に出向く必要あり) |

| 無効リスク | 高い(方式不備で無効になる可能性) | ほぼなし(公証人が関与) |

| 紛失・改ざんリスク | 高い | なし(公証役場に保管される) |

| 死後の手続き | 家庭裁判所の検認が必要 | 不要、すぐ執行できる |

形式ミスで無効扱いになっちゃいました。

あれは本当に辛かったですね……。

多少手間と費用はかかりますが、

**「確実に家族を守る」**ためには公正証書遺言が圧倒的におすすめです。

逆に家族に苦労をかけちゃうんですね……!

家族信託を視野に入れる

最後に紹介するのが、家族信託です。

家族信託とは、

-

財産の管理や運用を

-

信頼できる家族に託して

-

将来にわたって柔軟に対応できるようにする

仕組みです。

例えば、親が認知症になった後も、

託された家族がスムーズに不動産売却や資金管理を行えるようになります。

ただし注意点も

家族信託はとても便利な仕組みですが、

-

契約設計を間違えると取り返しがつかない

-

運用中の監視体制が弱いと、財産流用リスクもある

など、設計と運用には高度な専門知識が必要です。

そんなに設計ミスが怖いものだったんですね……。

ちゃんと信頼できる専門家にお願いするのが前提ってことですね!

家族信託を検討する場合は、

信託設計に精通した弁護士や司法書士に相談することが必須です。

次章へ──まとめとアクションガイド

次章では、

-

本記事のまとめ

-

具体的にどんな一歩から始めればいいか

を整理して、行動につなげるガイドをお届けします。

【終章】まとめ──資産を守り、家族を守るために

相続対策は「まだ早い」ではなく「今すぐ」が正解

ここまで相続対策の重要性と、具体的な取り組み方について見てきました。

改めて強調したいのは、

「まだ大丈夫」ではない、今すぐ動くべきだということです。

相続対策は、

-

お金の問題を解決するため

だけではなく、 -

家族の絆を守るため

-

未来に安心を届けるため

に必要な行動です。

公正証書遺言を中心に、信頼できる仕組みを作ろう

まず、遺言をきちんと作ること。

そして、可能であれば公正証書遺言にすること。

自筆証書は確かに手軽ですが、

形式ミスや紛失リスクを考えると、

家族を本当に守るためには公正証書一択です。

また、財産や状況に応じて、

-

家族信託

-

任意後見契約

なども組み合わせると、さらに柔軟な備えが可能になります。

ただし、こうした仕組みは設計を間違えると逆効果になるため、

経験豊富な専門家に相談することが前提です。

ー

家族を守るためには絶対必要な投資だと思いました。

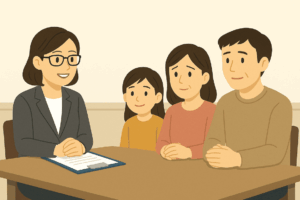

「終活に強い弁護士」をパートナーに選ぼう

相続・終活の相談をするなら、

ただの弁護士ではなく、終活分野に強い弁護士を選ぶことが大切です。

-

相続、信託、後見の実務に慣れているか

-

予防法務(争いを防ぐ設計)が得意か

-

高齢者対応のコミュニケーションに慣れているか

こうしたポイントを満たす専門家でなければ、

本当に家族を守るサポートはできません。

次はちゃんと「終活に強い」専門家に頼みます!

最初の一歩は「無料相談」でOK

「何から始めたらいいか分からない」

「相談するのはまだ早いかも」

──そんな風に迷う方も多いでしょう。

でも、大丈夫です。

最初の一歩は、無料相談を利用するだけで十分です。

専門家に話を聞いてもらう中で、

-

いま本当に必要な準備は何か

-

どんな選択肢があるか

が見えてきます。

▶ 無理にすぐ契約する必要はありません。

▶ まずは気軽に相談し、自分たちの状況を整理すること。

そこからすべてが始まります。

この記事のまとめ

-

相続対策は「まだ早い」ではなく「今すぐ」が正解

-

遺言書はできれば公正証書で作成する

-

家族信託なども柔軟に活用。ただし専門家への相談が必須

-

「終活に強い弁護士」をパートナーに選ぶことが大事

-

最初の一歩は無料相談からでもOK

未来のために、

家族のために、

今日、小さな一歩を踏み出してみましょう。

よくある質問

相続対策はいつから始めるべき?

相続対策は「できるだけ早く」が鉄則です。

特に40代に入ったら、親世代も高齢期に差しかかり、突然の病気や認知症リスクが現実味を帯びてきます。

本人の意向確認や財産整理は、元気なうちにしかできないため、

「まだ早いかな」と思う段階で動き出すのが最も理想的です。

相続は一度きり。

後回しにして手遅れになるリスクを避けるためにも、

今この瞬間から少しずつ始めていくことが家族を守る鍵になります。

家族信託と遺言の違いは?

家族信託は「生前の財産管理」、遺言は「死後の財産承継」に使う手段です。

-

家族信託

→ 親が元気なうちに、信頼できる家族に財産管理・運用を託す仕組み。

認知症リスクに備えられる点が強みです。 -

遺言(特に公正証書遺言)

→ 親の死後、財産を誰にどう分けるかを法的に確定させる手段。

▶ 生前・死後、どちらのリスクにも備えるためには、両方を組み合わせるのが理想です。

公正証書遺言の費用感は?

公正証書遺言を作成する場合、

目安として5万円〜10万円前後の費用がかかります。

内訳は:

-

公証人手数料(財産額に応じて変動)

-

戸籍謄本・印鑑証明などの取得費用

-

場合によっては弁護士・司法書士への依頼費用(サポート込みの場合)

もちろん、費用は「財産規模」や「内容の複雑さ」によって上下しますが、

「家族間の争いを防げる安心料」と考えれば、十分に妥当なコストといえます。

成年後見制度を使うメリット・デメリットは?

成年後見制度にはメリットとデメリットが明確にあります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 財産管理が法的に保護される | 財産の使用に家庭裁判所の許可が必要 |

| 悪意の第三者から財産を守れる | 柔軟な資産活用(売却・贈与など)が困難になる |

| 親族後見人または専門職後見人が選任される | 後見人への報酬が発生するケースがある |

成年後見制度は、本人が認知症を発症した後でも利用できる唯一の手段ですが、

自由度が著しく制限されるため、

できるだけ元気なうちに信託契約や財産管理契約を済ませておくのが理想です。